先日KlanghelmのSDRRというサチュレーション系プラグインがver2.0にアップデートされたというのを見かけて、その弟分であるフリーのIVGI(こちらもver2.0にアップデート)を試してみたんですが予想以上に良くてビックリしちゃいました。

KlanghelmはドイツのTony Frenzalさんが個人運営しているプラグインデベロッパーで、リーズナブルな価格で高品質なプラグインを提供してくれることから一部で支持を集めていますね。

私が通常使用しているVUメーターのプラグインはKlanghelm製なのですが、その他のプラグインはコンプ系ばかりだからか全然チェックしてなかったんですよね。

ですが、今回たまたまアップデートを目にしたので試してみて気に入ってしまい購入に至ったわけです笑

多分日本にも結構ユーザーは多いと思うのですが紹介されているページがあまり無いので、せっかくだし紹介文と感想文をかいてみます。

ではまずSDRRとIVGIはどんなプラグインなのかを紹介しましょう。

「サチュレーション・カメレオン」というキャッチフレーズが付けられているSDRRはTUBE、DIGI、FUZZ、DESKと名付けられた4種類の異なるタイプのサチュレーターを搭載したプラグイン。

特定の機材をそのままエミュレートしたタイプではなくて、自分好みのサチュレーションをカスタマイズして作るといった趣のプラグインですね。

入力部のVUメーターが同社のVUMT 2で使われている技術を採用しているので挙動が良いのもウレシイ。

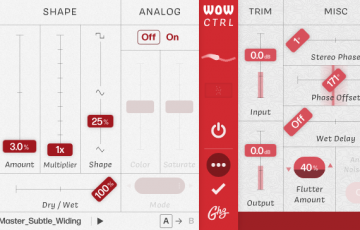

そしてフリーのIVGIはSDRRのDESKモードを元に簡易化されたバージョンです。

SDRRのDESKとの差は、コンプやEQ等が無かったり、針タイプのVUメーターやDUAL MONOモードが無いことと、TRANSIENT、DRIFTやSTAGEといった各種パラメーターの設定が出来ないことですかね。

SDRR DESKモードの一つのプリセット的な趣があると思います。

一方でSDRRには無いサチュレーションさせる周波数帯域のバランスを変化させることができるRESPONSEノブが付いていたりします。

正直このフリーのIVGIでも十分実用レベルで良いですね笑

ってことで4つのサチュレーションの内約を書いてみます。

1:Tube Mode

Tube Modeはコレといった具体的なモデル名は明かされていませんが2種類のチューブプリアンプをモデリングした真空管系のサチュレーション。

WARMと名付けられた方は名の通り、全体にウォームな色付けを与えトランジェントを丸めたり、少しコンプレッションをかける効果があるそう。

一方でSIZZLEと名付けられた方は、原音のトランジェントは保ちつつ真空管の熱いサウンド?を与えるように作られていて、よりアグレッシブなサウンドに出来ます。

この2つのモデルのサウンドはCHARACTORノブでブレンドしたりも出来ます。

DIGIとFUZZにも付いているDYNAMICSノブは入力音のダイナミクスに対するサチュレーションの具合をコントロールする…って言われてもピンと来ませんが、ここを弄るとまた音が変わります笑

2:Digi Mode

Digi Modeはデジタル処理にて偶数/奇数(ノブで調整)の高調波歪みを与えるサチュレーターで、トランジェントシェイパー的な側面もあるかもしれませんね。ビットクラッシュ機能も付いてます。

こちらも2種類のタイプが用意されています。

FIRST4というのは入力された音に対して最初から4番目の高調波歪みまでを合成するというもので、微妙な音色のエンハンスするために適しているそう。

INFというのは、制限なく高調波歪みを発生させるもので、いわゆる通常のサチュレーターに近い挙動だそう。

こちらも2つのタイプをブレンド出来ます。

高調波歪で発生させる奇数倍音と偶数倍音の割合をイジれたりするところ等がデジタルと名付けられた所以ですかね〜

3:FUZZ Mode

FUZZ Modeは2種類のクラシックなゲルマニウムのファズストンプをモデリングしたものだそうですが、マスタリング用途等にも使えるように歪みはかなり低めにモデファイしてあるそうです。

GATEDと名付けられた方はちょっと壊れたビンテージファズストンプにインスパイア音だそう。

SMOOTHの方は、その名の通りとてもスムーズでウォームなサウンドでゲルマニウム製トランジスターのデバイスでサウンドに色付けさせるような質感を与える用途だそう。

こちらも2つのモードがブレンド出来ます。

4:DESK Mode

DESK Modeも特定の個体をモデリングしたわけではなさそうですがミキシングコンソールを意識したチャンネルストリップです。個人的にこのDESKモード目的でSDRRを導入しました。

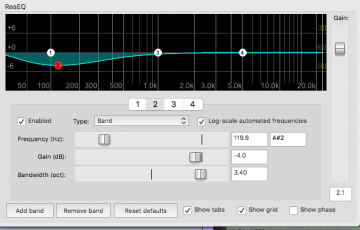

単純にサチュレーションさせるだけでなく、トランジェントシェイパーやVCAタイプのコンプレッサー、2バンドのEQなどが搭載されています。

EQはQが広いシェルビングカーブが基本で、BASS EQのTIGHTモードの場合にブーストするとPultec的な効果が望めるそうで、HIGH EQのTIGHTモードのブーストはNEVE 1073のモデファイバージョン的なカーブだそう。

結構ナチュラルな効き方で好きです。

コンプもかなり良いです。ミキシングコンソールでVCAタイプってことは多分SSLコンソールについてるやつ的な事だと思うのですが、ノブをグイッと上げるとパツパツ系にコンプレッションされます。ちょっとだけ叩く感じも良いですね。

まあ個人的にコンプはあまり使わないタイプなんですが笑

これだけで23euroの価値があるかもね笑

SDRRの面白い機能としてDriftというパラメーターがあります。

このDriftの値を上げると内部の処理にモジュレーションを与えるそうで、一定のサチュレーションではなくて、より生き生きとした変化を望むことが出来るそうです。

とはいえ100%にすると分かりやすくゆらぎを感じてしまうので、慎重に設定したほうが良いパラメーターでもあります。上手くコントロールするとステレオ感が良い感じに広がる効果が望めます。

あと通常のステレオ処理以外にもDUAL MONO処理も選択できるのが良いですね。それからクロストークの設定も2種類用意されています。

左下のSTAGEという部分は内部の処理の方法の選択で、並列処理とか直列処理とかそういう違いが選択できるとのことです。STAGE1が一番薄味で、STAGE3がより色付けされるそう。

DESK MODEの場合はトランスのサチュレーション具合の違いが楽しめるとのこと。

あと通常処理以外にもリニアフェイズオーバーサンプリングモード(HQ+)というのもあります。

音のサンプルを載せたほうが良いのでしょうけど、単体トラックとかに掛けてもつまらないので今回は割愛して感想文を書きます。ていうかフリーのIVGIを試してみるのが早いと思う笑

個人的に最近Slate DigitalのVCCに飽きてて、他に何か無いかな〜Nebula/Acusticaは何だか動作が安定してなさそうだしな〜って思っていた時にこのSDRRのアップデートを見かけて興味持ったのですよね。

で、使ってみたら、すんごく良いと。多分もうVCCは引退かなってくらい。

とは言っても、モノラルトラック含め全部に挿すことはしなくて、ミックスプロジェクト内のバストラックに挿すという使用方法です。

DESKモードはDriveの位置が0でも結構色付けされるので用途によってはdry/wetで調節したほうが良いかもしれませんね。TRANSIENTSノブも0.1で結構変わるので、まだ0.4以内でしか動かしてません。

DIGIとかTUBEとかFUZZという名前が付いていて何となく先入観を持ってしまうのですが、それぞれキャラクターが違うってだけでDESKモードと同様にVCC的な感じで使えて、サチュレーションってだけでなくEQ的な周波数特性の変化も含め、かなりバラエティーに富んだ柔軟性のある音作りが可能ですね。

マスターにDual Monoで挿した時の感じが何となく好きです。あとクロストークも良い。Stageを変えた時の変化も楽しい。うーん…とにかく楽しいプラグインですな笑

個人的にオールドスクールな音が好きだったので、コンソールエミュレートというだけで気分的にVCCは全トラックに挿してたのですが、別にもういらなくね?っと感じるようになって来てたんですよね〜

そろそろ未来に進もうと笑

このSDRRは特定の機材のエミュレートじゃなくて、アナログのサチュレーションに「インスパイア」されたものをデジタル上で表現する…みたいなコンセプトっぽくて、それが今の自分に合致したんですね。

まあ、まだNebula/Acusticaワールドを試してないので今後どうなるか分かりませんが、しばらくはサチュレーション系はSDRRを軸にミックスするスタイルになりそうですね〜

ていうか、この内容で23ユーロってどう考えてもバーゲンすぎるので、みんなSDRRとか他のプラグインを買ってKlanghelmが長らく存続できるようにサポートして下さい笑

(終)